Die höfliche Abkehr: Lateinamerikas neue Partnerschaften

Lateinamerika steht an einem geopolitischen Wendepunkt. Statt sich weiter den Interessen der USA und Europas unterzuordnen, sucht die Region leise, aber entschlossen nach neuen Partnerschaften. Der Ton bleibt diplomatisch, doch die Richtung ist klar: weg von alten Abhängigkeiten, hin zu mehr Eigenständigkeit und globaler Augenhöhe. Was dabei entsteht, ist keine Revolte, sondern eine stille Emanzipation.

Seit dem erneuten Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus ist die außenpolitische Neuausrichtung vieler lateinamerikanischer Länder in eine neue Phase getreten – nicht nur als direkte Reaktion auf den US-Präsidenten und seine Politik, sondern als Ausdruck eines wachsenden Selbstbewusstseins. Inmitten einer zunehmend multipolaren Weltordnung versuchen die Staaten zwischen Mexiko und Chile, ihre Beziehungen zu den globalen Machtzentren neu zu gestalten. Besonders in den von linken Regierungen geführten Ländern zeigt sich eine klare Tendenz: weniger Unterwerfung, mehr Eigenständigkeit. Statt sich wie in früheren Jahrzehnten einseitig an die USA zu binden, suchen viele Regierungen aktiv nach wirtschaftlichen und politischen Alternativen – bei China, der EU oder auch durch regionale Integration. Es geht nicht um einen plötzlichen Bruch, sondern um die Suche nach einer neuen Balance.

Dabei sind die Fronten längst nicht einheitlich. Lateinamerika ist kein geschlossener Block, sondern eine Region mit stark divergierenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Diese Tendenz spiegelt sich auch im Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024 wider, der deutlich macht, dass die politischen Entwicklungen in Lateinamerika ungleich verlaufen. Während Länder wie Kolumbien und Chile Fortschritte bei der Demokratisierung und im Bereich Governance erzielen, zeigen andere, wie El Salvador, autoritäre Tendenzen, die die politische Stabilität beeinträchtigen.

Die Region bleibt ideologisch, wirtschaftlich und strategisch tief gespalten. Konservativ regierte Länder wie Ecuador und Peru sowie das unter Nayib Bukele populistisch geführte El Salvador und sogar das eher linksgerichtete Honduras intensivieren ihre Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten – oft im Bereich der Sicherheitspolitik und unter Einbeziehung von US-Militärberatern. Im Gegensatz dazu suchen progressive Regierungen wie in Brasilien, Kolumbien und Chile zunehmend stärkere Bindungen an andere Weltregionen. Diese Spaltung folgt jedoch keinem einfachen pro- oder anti-US-Muster, sondern spiegelt vielmehr unterschiedliche Auffassungen darüber wider, wie viel Souveränität ein Land in einem von Abhängigkeiten und Konkurrenz geprägten internationalen System wahren kann.

Neues Selbstvertrauen, alte Muster

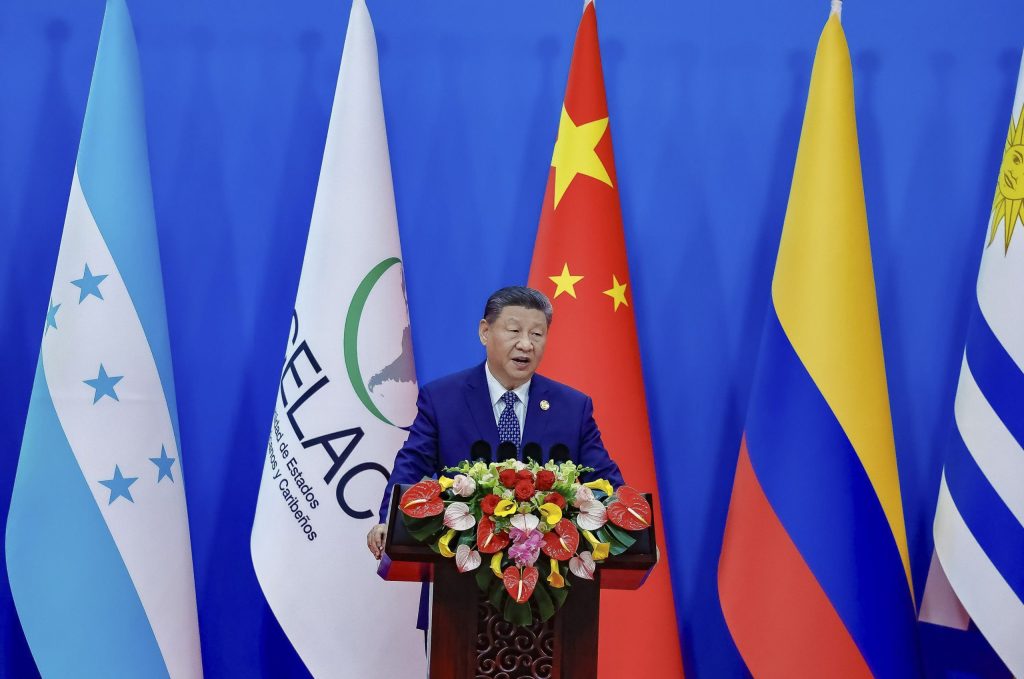

Eines der sichtbarsten Zeichen der aktuellen geopolitischen Neuorientierung Lateinamerikas ist die wachsende Bedeutung Chinas. In Foren wie dem China-CELAC-Treffen, das im Mai in Peking stattfand, wurde deutlich, wie intensiv die Zusammenarbeit bereits ist – nicht nur auf wirtschaftlicher, sondern auch auf bildungs- und sicherheitspolitischer Ebene. China lockt mit Krediten, Investitionen in Infrastruktur, digitalen Technologien, Bildung und grüner Energie. Das Reich der Mitte hat sich in den letzten Jahren zur führenden Handelsmacht in der Region entwickelt – es baut Mega-Häfen und Metros – und hat die USA als wichtigsten Partner in Ländern wie Brasilien, Peru und Chile bereits abgelöst. Inzwischen sind über zwei Drittel der lateinamerikanischen Länder Teil von Chinas „Neuer Seidenstraße“, einer globalen Infrastrukturinitiative, die seit 2013 strategische Zugänge zu Märkten und Rohstoffen ausbaut.

Diese Hinwendung zu China hat eine längere Vorgeschichte: Bereits in den frühen 2000er-Jahren intensivierten sich die Handelsbeziehungen, angetrieben durch Chinas wachsenden Rohstoffbedarf und Lateinamerikas Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen. Die Initiative der Neuen Seidenstraße bot vielen Ländern eine willkommene Alternative zu den oft an politische Bedingungen geknüpften westlichen Angeboten.

Vor diesem Hintergrund präsentiert sich Europa als ein weiterer Akteur, der um Einfluss in der Region ringt. In Berlin ist das Bewusstsein für die strategische Bedeutung Lateinamerikas gestiegen. Der aktuelle Koalitionsvertrag betont die „besondere Bedeutung“ des Kontinents, ruft nach dem Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens und nennt explizit Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien als Schlüsselpartner. Im Fokus stehen Rohstoffe wie Lithium, grüne Energie und der Ausbau strategischer Wertschöpfungsketten. Die deutsche Wirtschaft drängt auf konkrete Kooperationen, etwa im Bereich der Wasserstoffwirtschaft oder bei fairen Rohstoffpartnerschaften. Doch auch hier gilt: Der Erfolg europäischer Angebote wird davon abhängen, ob sie tatsächlich als Partnerschaft auf Augenhöhe verstanden werden – oder erneut als Ausdruck europäischer Rohstoffinteressen. Denn die Länder Lateinamerikas wissen um ihre strategische Rolle – und beginnen zunehmend, aus dieser Position heraus zu verhandeln.

Auch die Beziehungen zu Europa haben eine historische Tiefe – und sind zugleich von Widersprüchen geprägt. Das seit den 1990er-Jahren verhandelte EU-Mercosur-Abkommen, über das 2019 eine politische Einigung erzielt wurde, liegt bis heute auf Eis. Während die EU es als strategische Partnerschaft bewirbt, wächst in Lateinamerika die Skepsis. Viele befürchten, dass es bestehende Ungleichgewichte verfestigt: Es begünstigt den Export landwirtschaftlicher Rohstoffe und den Import europäischer Industrieprodukte – eine klassische Nord-Süd-Arbeitsteilung, die auf Kosten regionaler Wertschöpfung und nachhaltiger Entwicklung geht. Kritiker*innen sehen darin keine echte Partnerschaft, sondern eine Neuauflage asymmetrischer Interessen. Kleinbäuerliche Verbände und Umweltorganisationen warnen zudem vor steigender Entwaldung und zunehmenden Landkonflikten – etwa durch Sojaanbau und Rindfleischexport oder exotischen Früchten wie die Acai-Beere. Zwar enthält das Abkommen Nachhaltigkeitsklauseln, doch diese sind nicht verbindlich durchsetzbar. Auch die Intransparenz des Verhandlungsprozesses sorgt in der Region für Misstrauen. Der Mercosur, einst als Motor lateinamerikanischer Eigenständigkeit gedacht, wird so zunehmend als überregulierter Block wahrgenommen, der den Handlungsspielraum einzelner Länder einschränkt – was etwa Uruguay dazu bewegt, ein eigenes Handelsabkommen mit China anzustreben.

Gleichzeitig nutzen autoritär regierte Staaten wie Nicaragua die geopolitische Öffnung, um ihre Beziehungen zu Taiwan abzubrechen und sich enger an China zu binden. Das geschieht oft mit Verweis auf Pekings Rhetorik des gegenseitigen Respekts und der Nichteinmischung – Werte, die in einer Region mit langer Geschichte externer Einflussnahme auf Resonanz stoßen. Doch die gängige Praxis, Staatssouveränität als Deckmantel für die Einschränkung kritischer Stimmen aus dem In- und Ausland zu gebrauchen, ist ein essenzielles Werkzeug für autokratische Regime wie Nicaragua und China. Beide Länder weisen etwa im Bertelsmann Transformationsindex (BTI) bei Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit sowie der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure konstant Niedrigwerte auf.

Solche Beispiele zeigen: Lateinamerika ist kein geopolitischer Block. Nationale Interessen, innenpolitische Konstellationen und außenwirtschaftliche Strategien verlaufen parallel zueinander.

Mexiko nimmt in diesem Spannungsfeld eine besondere Rolle ein. Präsidentin Claudia Sheinbaum versucht, die wirtschaftlichen Vorteile des nordamerikanischen T-MEC-Abkommens zu nutzen, ohne sich vollständig in die strategischen Ziele Washingtons einspannen zu lassen. Ihr „Plan Mexico“ zielt auf eine Reindustrialisierung des Landes, um die Abhängigkeit von asiatischen – insbesondere chinesischen – Importen zu verringern. Damit kommt sie den USA zwar einerseits entgegen: Diese sehen in Mexiko ein potenzielles Einfallstor für chinesische Produkte auf dem nordamerikanischen Markt und werfen chinesischen Unternehmen vor, das Land strategisch als Drehscheibe zu nutzen. Andererseits weist die mexikanische Regierung diese Vorwürfe aber zurück– auch hier zeigt sich der neue Stil: selbstbewusst, aber nicht konfrontativ. – auch hier zeigt sich der neue Stil: selbstbewusst, aber nicht konfrontativ.

Souveränität durch Vielfalt

Ein außenpolitisches Paradigma scheint sich in der Region durchzusetzen: Souveränität durch Vielfalt. Lateinamerika sucht nicht den Bruch mit den USA – dazu sind wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen zu tief –, aber auch keine bedingungslose Gefolgschaft mehr. Die Regierungen setzen auf pragmatische Außenpolitik. Der kürzlich verstorbene ehemalige uruguayische Präsident Pepe Mujica lebte dieses Prinzip in exemplarischer Weise vor. Er stellte den „American Way of Life“ in Frage, kritisierte die Obsession mit Konsum und Individualismus, und betonte, dass wahrer Fortschritt in der Würde und Selbstbestimmung der Völker liege. Seine Vorstellung von einer unabhängigen, aber vernetzten Lateinamerika-Politik prägt heute das Denken vieler Staatsoberhäupter auf dem Kontinent – ob bewusst oder nicht.

Doch dieser neue Kurs ist auch nicht ohne Risiken. Zu viel Nähe zu China kann zu neuen Abhängigkeiten führen, die langfristig ebenso restriktiv wirken könnten wie frühere Abhängigkeiten von Washington. Die Herausforderung besteht darin, mit allen Akteuren zu kooperieren, ohne sich einem zu unterwerfen. Gustavo Petros Auftritt beim Pekinger CELAC-Forum unterstreicht diese Ambition. Er sprach sich für eine multilaterale Kooperationsplattform aus, die sich keiner Großmacht unterordnet. Gemeinsam mit Brasiliens Präsident Lula da Silva und dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric betonte er, dass Lateinamerika einen Platz im globalen Machtgefüge beanspruche – nicht als Bittsteller, sondern als Partner mit eigenen Vorstellungen von Entwicklung, Frieden und Wohlstand.

Wandel durch Diversifikation

In der neuen geopolitischen Lage definiert Lateinamerika seine Rolle also neu: nicht mehr bloß Empfänger außenpolitischer Interessen, sondern zunehmend strategischer Akteur mit eigener Agenda. Die Realität bleibt jedoch komplex. Während manche Staaten sich außenpolitisch öffnen und diplomatische Vielfalt pflegen, fallen andere wieder zurück in alte Muster militärischer Kooperation mit den USA – wie Ecuador, Panama oder Peru. Alle drei verhandelten jüngst mit dem Pentagon über gemeinsame Manöver, Technologieaustausch und Ausbildung für Militärs.

Die lateinamerikanischen Länder stehen heute an einer geopolitischen Kreuzung. Inmitten des globalen Wettbewerbs zwischen China, den USA und der EU liegt die Chance, aus historisch gewachsenen Abhängigkeiten auszubrechen und eine eigenständige Rolle in der Weltpolitik zu gestalten. Der Weg dorthin ist voller Fallstricke, widersprüchlich und nicht frei von Rückschlägen. Sein Beschreiten ist aber auch Ausdruck einer Region, die sich ihrer Bedeutung wieder bewusster wird – als rohstoffreiche, politisch vielfältige und kulturell selbstbewusste Zone zwischen den geopolitischen Schwergewichten der Welt.

Ob dieser neue lateinamerikanische Selbstbehauptungsdrang von Dauer sein wird, bleibt offen. Die Versuchung, sich dem wirtschaftlich Mächtigeren zuzuwenden, bleibt groß – ganz gleich, ob dieser in Washington, Peking oder Brüssel sitzt. Doch die Region scheint begriffen zu haben, dass geopolitische Eigenständigkeit nicht durch laute Rhetorik entsteht, sondern durch leise, aber konsequente Diversifikation. Dass Lateinamerika heute eher fragt, mit wem es zusammenarbeiten will, und nicht nur, mit wem es muss, markiert womöglich den Anfang eines neuen Kapitels – eines, das weniger von Abhängigkeit als von Augenhöhe erzählt. Noch ist es ein tastender Aufbruch. Aber immerhin: ein Anfang.