Russland: Der vertagte Wandel

Putin wird weitere sechs Jahre Russlands starker Mann bleiben. Mit außenpolitischen Machtposen lenkt er von den schlechten Wirtschaftsaussichten ab. Der soziale und wirtschaftliche Wandel, den Russland dringend braucht, wird jedoch weiter vertagt.

in zentrales Merkmal demokratischer Wahlen ist nach dem polnisch-amerikanischen Politikwissenschaftler Adam Przeworski die „institutionalisierte Ungewissheit“: Jeder kann gewinnen. Diese Bedingung erfüllen die russischen Präsidentschaftswahlen im März 2018 ohne Zweifel nicht. Der Sieger steht fest, unsicher ist lediglich, ob Amtsinhaber Wladimir Putin die Wahl mit 60 oder mit 70 Prozent der Stimmen gewinnen wird. Schon im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2012 war die Aussicht, Putin nach dem Abgang Dmitri Medwedews nicht nur sechs, sondern sehr wahrscheinlich sogar zwölf weitere Jahre ertragen zu müssen, der maßgebliche Auslöser für die heftigen, aber kurzlebigen, Massenproteste der städtischen Mittelschichten.

Jenseits der lähmenden Kontinuität leiten die Wahlen im März jedoch durchaus eine Phase der Unsicherheit ein, die sich auf die Zukunft richtet. Mit dem Beginn von Putins voraussichtlich letzten Amtsperiode setzen zugleich die politischen Manöver und Positionskämpfe für die Zeit danach ein. Dies vollzieht sich vor dem Hintergrund einer politischen Bilanz, die im besten Fall als gemischt bezeichnet werden kann, sowie einer Anhäufung von Problemen, die auf weitreichende Entscheidungen drängt.

Starke Staatsmacht, schwache Wirtschaft

Zwar ist es Putin und seinem Regime gelungen, dem Land die angestrebte politische Stabilität zu sichern und eine „Stärkung der Staatsmacht“ zu erreichen, wie Putin nicht müde wird zu betonen. Das hatte allerdings einen hohen Preis: drakonische Gesetze, ein allumfassender Überwachungs- und Sicherheitsapparat, Reiseverbote für Millionen von Staatsbeamte sowie die systematische Unterdrückung jeglichen Protests. Die immer wieder zur Abschreckung bemühten Beispiele, vom Fallout des Arabischen Frühlings bis zu den Tumulten des Euromaidan in Kiew, verfehlen zwar nicht ihre Wirkung auf eine Bevölkerung, bei der die „Zeit der Wirren“ der 1990er-Jahre noch sehr präsent ist. Ein dauerhafter Herrschaftskonsens lässt sich auf diese Weise jedoch nicht herstellen.

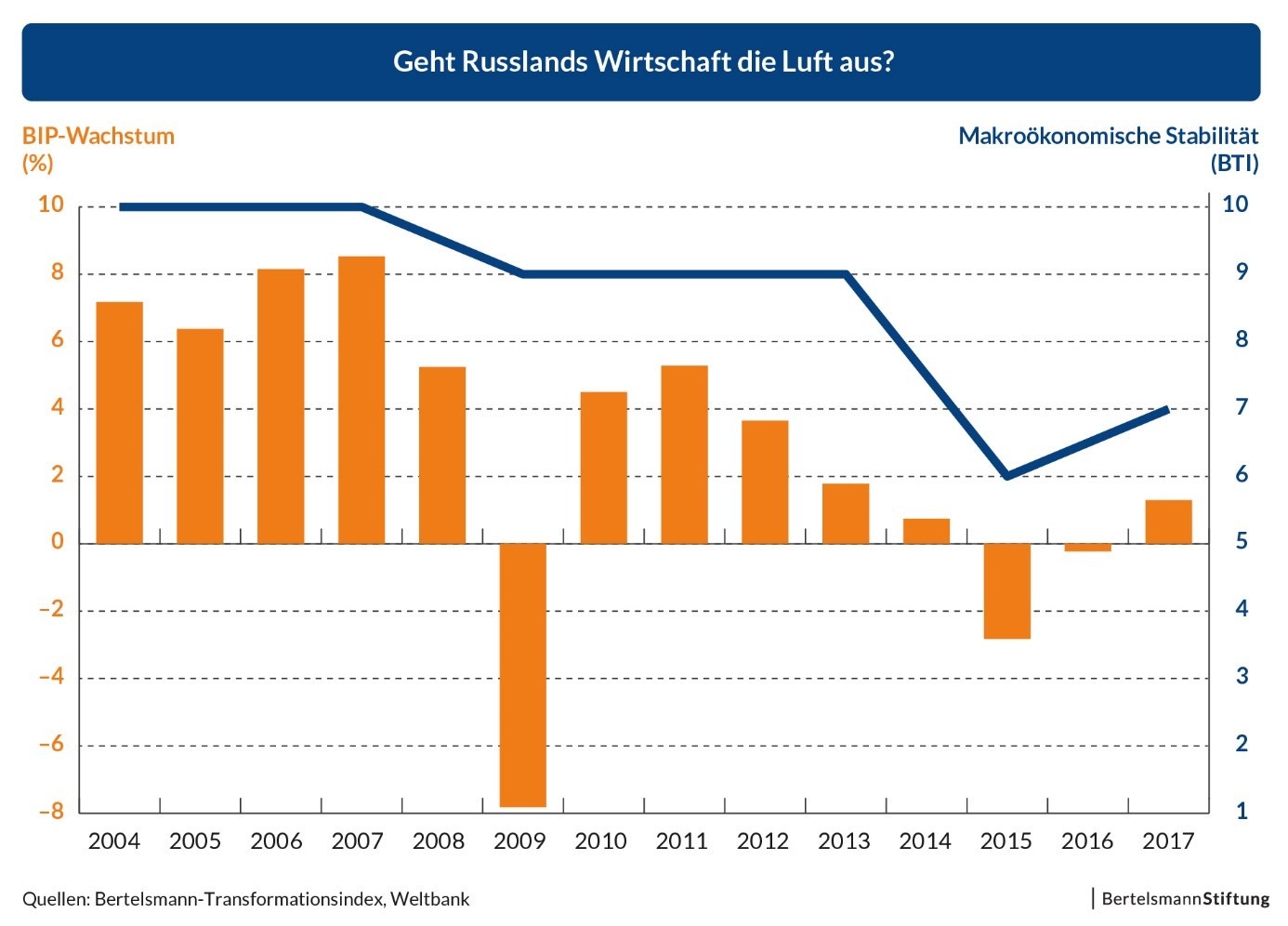

Das verlangt eine wirtschaftliche und soziale Entwicklungsperspektive, an der es seit der tiefen Krise von 2009 hapert. Auf den drastischen Einbruch damals, als das Bruttoinlandsprodukt um 7,8 Prozent zurückging, folgte eine nur kurze Erholung, die 2014 durch eine neuerliche Rezession abgelöst wurde. Sie konnte Russland erst 2017 mit einem Wachstum um 1,8 Prozent hinter sich lassen. Allerdings sind die Aussichten alles andere als ermutigend. So warnt die Russische Zentralbank, dass ohne einschneidende Reformen selbst bei einem Ölpreis von 100 US-Dollar pro Barrel – aktuell sind es etwa 60 US-Dollar – in den nächsten Jahren ein Wirtschaftswachstum von maximal 1,5 bis zwei Prozent zu erwarten sei. Es kann daher nicht verwundern, dass Russlands Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt seit Jahren sinkt: von 3,95 Prozent im Jahr 2008 auf nur mehr 3,11 Prozent im Jahr 2017. Wie unter diesen Prämissen Russland seinen offiziell angestrebten Platz unter den fünf größten Volkswirtschaften der Welt erringen will, bleibt Putins Geheimnis.

Wirtschaftspolitische Ausrichtung ungewiss

Im Dunkeln liegt auch der wirtschaftspolitische Kurs, den er nach seiner Wiederwahl einzuschlagen gedenkt. Zwar liegen seit Mai 2017 zwei ausgearbeitete Pläne auf dem Tisch – ein neoliberal geprägter und auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft zielender des ehemaligen Finanzministers Aleksej Kudrin und ein keynesianisch-dirigistischer von Boris Titow, den Putin 2016 als Ombudsmann für die Rechte von Unternehmern einsetzte und der im März 2018 einer seiner Gegenkandidaten sein wird. Putin lässt Sympathien mal für Titows Ansatz erkennen, etwa wenn er sich für groß angelegte Infrastrukturprojekte des Staates ausspricht oder die Errungenschaften der staatlichen Rüstungsindustrie preist, mal für Kudrins, etwa wenn er „wirkliche wirtschaftliche Freiheit“ für jeden Einzelnen fordert und seine Sympathien für „Startups“ erklärt. Immerhin hat Putin bislang die Wirtschaftspolitik in den Händen des liberalen Flügels im politischen Establishment belassen – wenn auch die Verurteilung des ehemaligen Wirtschaftsministers Aleksej Uljukajew im Dezember 2017 wegen Korruption – er war einer Intrige des langjährigen Putin-Vertrauten und Rosneft-Chefs Igor Setschin zum Opfer gefallen – ein Licht auf die tatsächlichen Machtverhältnisse und die Neigungen im inneren Zirkel des Präsidenten wirft.

Trotz der bisweilen auch prominenten Korruptionsopfer, die der Bevölkerung immer mal wieder vorgesetzt werden, sehen die meisten Menschen in Russland darin nur die Spiele der Herrschenden. Sie können umso weniger beeindrucken, als die Bevölkerung in den letzten Jahren mit aller Härte gespürt hat, was sich hinter den dürren Wirtschaftszahlen verbirgt. Und die Aussichten auf eine Verbesserung ihrer Situation sind ähnlich ernüchternd wie die stagnierenden Wachstumsperspektiven. Zwar ist, wie im neuen Transformationsindex 2018 der Bertelsmann-Stiftung (BTI) dargelegt, die Arbeitslosenrate mit etwa fünf Prozent relativ niedrig, niedrig sind aber mit etwa 500 US-Dollar auch die verfügbaren Realeinkommen, die zudem seit 2014 konstant und mit 15 Prozent zweistellig gesunken sind. Die Folge: Putin selbst räumt ein, dass die Quote der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, in den letzten Jahren um 30 Prozent von 15 auf 20 Millionen Menschen gestiegen ist.

Mit militärischer Stärke zurück auf die Weltbühne

Im Keim erstickt ist der Fortschrittsoptimismus, der in Putins ersten beiden Amtsperioden zu spüren war. Wirkungsvolle Kompensation liefert dafür Russlands eindrucksvolle Rückkehr auf die internationale Bühne. Das euphorische „Krim nasch“ (deutsch: „Die Krim gehört uns“), die Solidarität mit den Landsleuten in der Ostukraine, die Allianz mit China und die Fähigkeit, den USA und dem Dschihadismus in Syrien gleichermaßen die Stirn zu bieten, haben den gewünschten Rallying-around-the-flag-Effekt nicht verfehlt. Dass Russland im Konzert der Großmächte erneut eine wahrnehmbare und gewichtige Stimme abgibt, hat bei vielen Menschen nach dem Verlust des sowjetischen Imperiums fraglos eine tiefe Befriedigung ausgelöst. Doch worauf stützt sich diese neu-alte Rolle Russlands? Auf die beiden einzigen „Verbündeten“, auf die am Ausgang des 19. Jahrhunderts bereits Zar Alexander III vertraute und deren exzessive Herausstellung den Niedergang der Sowjetunion begründete: „die Armee und die Flotte“. Mehr noch, auch wenn der Kreml in den Konflikten um die Ukraine und in Syrien Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit demonstrierte, gelöst ist keiner von ihnen, und die politischen und materiellen Kosten steigen kontinuierlich. Es kann daher durchaus sein, dass sich die vor allem militärisch gestützte Rückkehr Russlands auf die Weltbühne angesichts der schwachen ökonomischen Basis (erneut) als Bumerang erweist.

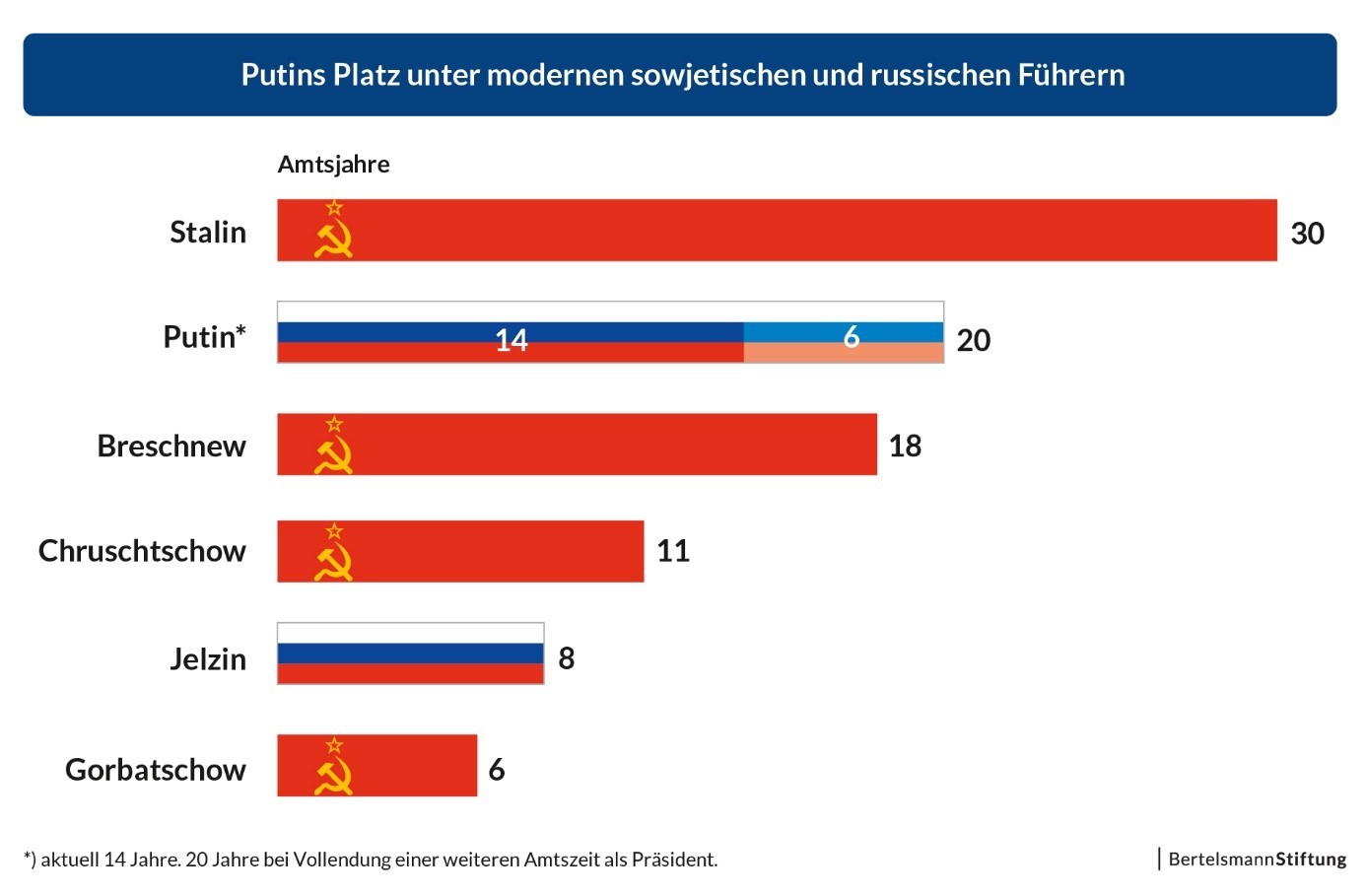

Am Ende seiner vierten Wahlperiode 2024 wird Putin fast so lange amtieren wie Josef Stalin und länger als Leonid Breschnew. Entgegen manch anderer Behauptungen im Westen hat er sich von Ersterem in aller Deutlichkeit distanziert, so letztmals, als er Ende Oktober 2017 in Moskau die „Mauer der Trauer“ einweihte, das große Denkmal zur Erinnerung an die Opfer der politischen Repression. Breschnew hingegen könnte für Putin zum Signum seiner eigenen Präsidentschaft werden, steht dieser doch sowohl für den Durchbruch und die Anerkennung der Sowjetunion als Weltmacht als auch für die Stagnationsperiode, die ihr Ende einläutete. „Weiter so“, die Parole aller Konservativen, wird Putins Russland jedenfalls nur tiefer in die Sackgasse führen.

Hans-Joachim Spanger ist promovierter Politikwissenschaftler und Programmbereichsleiter am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK). Für den Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung (BTI) verfasste er den Regionalbericht zum postsowjetischen Eurasien.

Dieser Text ist zuerst am 08.02.2018 im „Standard“ erschienen.