Friede auf Erden? Weltweit sinkt die Qualität des Konfliktmanagements

Auch in diesem Jahr wird es kein friedliches Weihnachten und konfliktarmes Jahresende geben. Im Gegenteil: Weiterhin sind weltweit nicht nur Kriege, Bürgerkriege und massive politische Gewalt verbreitet, sondern – wie im vorhergehenden Blogbeitrag erläutert – Polarisierung und gesellschaftliche Spannungen stiegen in den letzten Jahren stark an.

Welche Faktoren treiben die zunehmende Konfliktintensität, wo nehmen Polarisierung oder Militanz besonders zu, welche Länder sind besonders betroffen, und welche guten Gegenbeispiele lassen sich identifizieren? Größter Treiber der steigenden Polarisierung: Regierungsversagen und eine abnehmende Qualität von Konfliktmanagement.

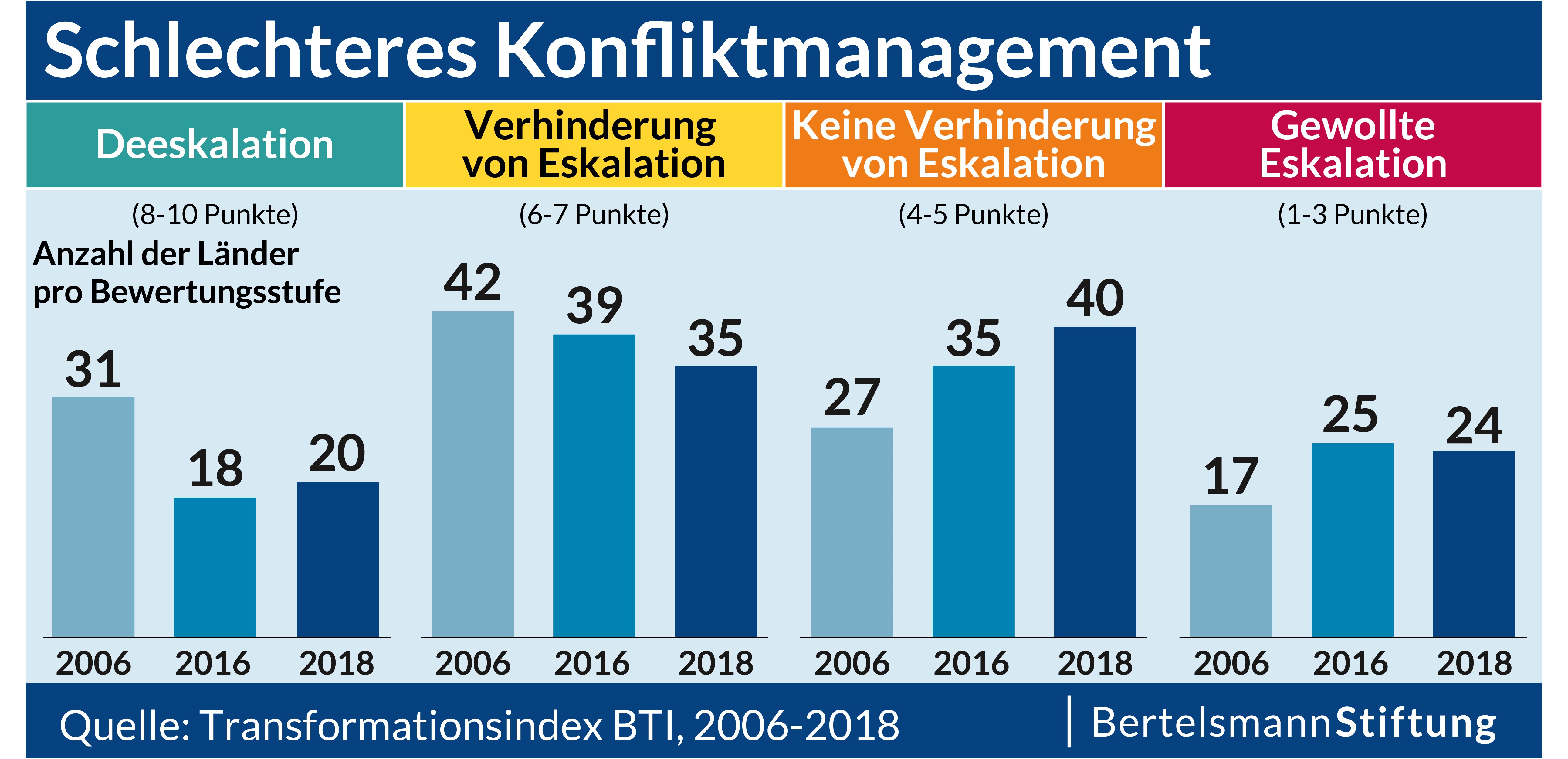

Konfliktmanagement ist die politische Gestaltungsleistung, die sich im globalen Durchschnitt in den vergangenen 12 Jahren am stärksten verschlechtert hat. In 57 Staaten sind die Regierungen heute weniger willens oder fähig, gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen. Konsequenz: In mehr als der Hälfte aller untersuchten Länder sind die Regierungen nicht fähig, eine Eskalation von Konflikten zu verhindern, oder sie verschärfen sie sogar bewusst.

Auf einer 10er-Skala misst der BTI das Konfliktmanagement von Regierungen. 1 Punkt bedeutet aber nicht, dass die Regierung überhaupt keine Maßnahmen zu Deeskalation oder Verständigung ergreift, sondern die mit 1 bis 3 Punkten bewerteten politischen Verantwortlichen verschärfen bestehende Konflikte als Strategie der Herrschaftssicherung bewusst. Erst ab 4 Punkten wird erhoben, ob eine Regierung eine positiv eingesetzte Fähigkeit zum Konfliktmanagement besitzt, und mit welchem Erfolg. Umso alarmierender ist es, dass in den seit 2006 kontinuierlich untersuchten 119 Ländern ein ganzes Fünftel aller Regierungen konfliktverschärfend agiert. Ein weiteres Drittel der untersuchten Regierungen ist nicht fähig, bestehende Konflikte zu deeskalieren.

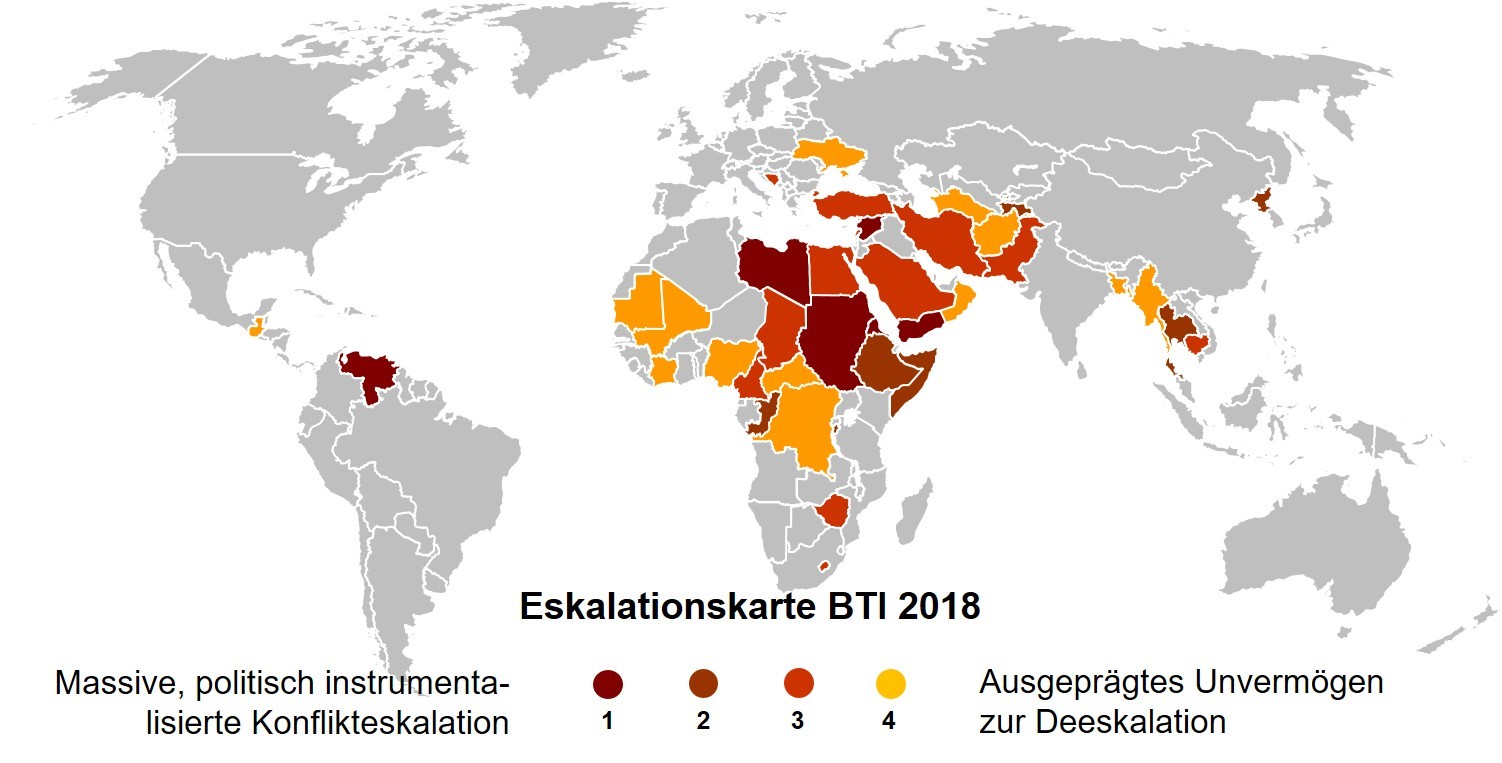

Die mit Abstand verheerendsten Regierungsleistungen im Umgang mit Konflikten, bis hin zur gewollten Verstärkung von gesellschaftlichen Spannungen, ist im Nahen Osten und Nordafrika zu verzeichnen: in Libyen, Syrien und dem Jemen ist die Gewalt eskaliert und hat das unverändert hohe Niveau des Irak und Sudan erreicht. Warum ist gerade in arabischen Ländern so viel politische Gewalt und so wenig gutes Konfliktmanagement zu verzeichnen? Zu große Rolle der Religion, zu frühe Demokratisierung? Hierzu zwei Einschübe:

In den letzten Jahren ist der im BTI gemessene Einfluss religiöser Dogmen auf Rechtsordnung und politische Institutionen im weltweiten Durchschnitt ähnlich sprunghaft gestiegen wie die Konfliktintensität. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um keine zufällige Parallelität handelt. Und in der Tat ist in zwei Dritteln der 26 Länder, die im BTI 2018 ein besonders hohes Konfliktniveau aufweisen (7-10 Punkte) auch ein besonders hoher Einfluss religiöser Dogmen zu verzeichnen. Und umgekehrt: unter den 32 Ländern, deren politische und rechtliche Ordnung starkem religiösen Einfluss ausgesetzt sind, befinden sich nur 11 Länder, in denen sich gesellschaftliche Spannungen in der Regel nicht gewaltsam ausdrücken.

Die Zunahme des Einflusses religiöser Dogmen signalisiert zumeist eine politische Instrumentalisierung von Glaubensfragen, die Polarisierungen verstärkt und Konflikte schürt. Unter den 11 Ländern mit der höchsten Konfliktintensität (Afghanistan, Irak, Jemen, Libyen, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien, Ukraine) befindet sich mit der Ukraine lediglich ein Land, in dem der Einfluss religiöser Dogmen minimal ist. Damit soll weder die häufig friedfertige, deeskalierende und konsensstiftende Rolle von Religionsgemeinschaften negiert werden, noch der legitime Anspruch von Kirchen als zivilgesellschaftlicher Interessengruppe, Einfluss auf die politische Willensbildung zu nehmen. Wenn aber religiöse Leitsätze in Konkurrenz zu säkularer Rechtsstaatlichkeit stehen oder diese sogar ablösen, zieht dies nur selten keine hohe Konfliktintensität nach sich. Dies war in den letzten Jahren besonders im arabischen Raum der Fall.

Häufig wird das hohe Konfliktniveau in dieser Region mit der zwischenzeitigen Demokratisierungswelle im Zuge des Arabischen Frühlings in Verbindung gebracht: Wenn der Deckel der politischen Beteiligung gelüftet wird, so das Vorurteil, macht sich in Ländern ohne demokratische Tradition der religiöse Extremismus breit. Das Argument greift zu kurz. Erinnert werden muss an die Vielzahl gebrochener Reformversprechen seitens autoritärer Regierungen Anfang dieses Jahrhunderts, vom Damaszener Frühling und der anfänglichen marokkanischen Liberalisierung unter Mohammad VI bis zu den zugesagten und nicht eingehaltenen Aussichten auf freiere Wahlen in Ägypten und Bahrain. Durch diesen Reformstau verschärften sich die politischen Spannungen, während sich viele enttäuschte Bürger den Islamisten zuwandten. Somit war nicht die massenhafte politische Protestbewegung unter dem Slogan „Brot, Freiheit und Würde“ das Problem, sondern mangelnde Reformbereitschaft und Konsensbildung seitens der Regierungen, die Extremismus schürten.

Stabilität und sinkende Konfliktintensität, so die Lehre aus jüngeren politischen Erfahrungen im arabischen Raum, ist gerade nicht durch autoritäre Regierungen, sondern nur mit mehr Demokratie zu erreichen. Denn es gibt in keiner Weltregion anteilig so viele Regierungen, die nicht nur keinen Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Konflikten leisten, sondern bewusst deren Eskalation vorantreiben. In 9 von 16 Ländern haben die Machteliten offenbar ein Interesse daran, die gesellschaftlichen Spaltungen zu vertiefen oder die bereits bestehenden Gräben offen zu halten. Das gilt nicht nur für Bahrain, das mit einem Verlust von 6 Punkten im Indikator Konfliktmanagement die größte Verschlechterung aller Länder seit dem BTI 2006 weltweit zu verzeichnen hat und wo die brutalen Übergriffe auf die schiitische Bevölkerungsmehrheit auch im aktuellen Untersuchungszeitraum nicht nachgelassen haben. Auf eine Eskalation der Gewalt setzen auch weiterhin die Regime in Libyen und Syrien. Auch in Ländern wie Ägypten oder Saudi-Arabien, in denen die Konflikte innerhalb der Gesellschaft ebenfalls deutlich angestiegen sind, zeigen die Regierungen kein Interesse an einem Ausgleich der Gegensätze, sondern setzen stattdessen verstärkt auf Polarisierung als Strategie der Herrschaftssicherung.

Dies gefährdet auch die wenigen regionalen Demokratien. Beispiel Türkei: Der polarisierende und konfrontative Regierungsstil Erdogans gegenüber Aktivisten und vermeintlichen Sympathisanten der Gülen-Bewegung, die nach dem Putschversuch als neu erklärter Staatsfeind der regierungsdefinierten „nationalen Interessen“ neben die ebenfalls als Terrororganisation eingestufte PKK getreten ist, dient der Mobilisierung und Indoktrinierung der eigenen Anhängerschaft ebenso wie der Ausgrenzung aller politischen Konkurrenten. Die Türkei steht aufgrund dieser die Rechtsstaatlichkeit und politische Freiheiten gefährdenden Strategie an der Schwelle zur Autokratie.

Aber das Regierungsversagen hinsichtlich effektiven Konfliktmanagements ist beileibe nicht nur ein arabisches Problem. Insgesamt ist die Situation in Subsahara-Afrika nur wenig besser als im Nahen Osten und Nordafrika. In 21 der dort untersuchten 38 Länder sank die Bereitschaft und Fähigkeit der Regierungen zur Entschärfung gesellschaftlicher Konflikte seit Mitte der 2000er Jahre, am deutlichsten in Eritrea und Mali. Das Horn von Afrika sowie der west- und zentralafrikanische Raum sind auch die Subregionen, in denen die Konfliktintensität besonders hoch und die Regierungsleistungen zur Deeskalation besonders niedrig sind. Trotzdem ist gerade in vielen westafrikanischen Staaten die Fähigkeit zum Abbau gesellschaftlicher Spannungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Deutlich problematischer stellt sich der Trend in vielen süd- und ostafrikanischen Ländern dar. Auch wenn die meisten von ihnen auf der Eskalationskarte eines scheiternden Konfliktmanagements noch nicht auftauchen, können die Regierungen auch in zuvor hoch eingestuften Ländern wie Madagaskar, Namibia, Südafrika oder Tansania heute deutlich weniger erfolgreich mit gesellschaftlichen Konflikten umgehen als noch vor zehn Jahren.

Wo die Unfähigkeit oder der Unwille zur Entschärfung von Konflikten zunimmt, erodiert auch der Konsens der politischen Akteure zu gesellschaftspolitischen Zielen, wird die Zivilgesellschaft weniger in politische Entscheidungsprozesse eingebunden und nimmt der Einfluss antidemokratischer Vetoakteure zu. Dies ist auch in Ostmittel- und Südosteuropa der Fall, wo der Zielkonsens in einem polarisierten und populistisch aufgeheizten innenpolitischen Klima so stark abgenommen hat wie nirgendwo sonst.

Wohin sollte sich angesichts dieses ernüchternden globalen Trends der Blick richten, um von gelungenem Konfliktmanagement zu berichten? Zunächst sind hier die Regierungen von Costa Rica und Uruguay zu nennen, deren kontinuierlich hohe Fähigkeiten zu Konsensbildung und der aktiven Deeskalation von gesellschaftlichen Spannungen vorbildlich sind und sich ausgesprochen positiv vom polarisierenden und eskalierenden Kurs der Regime in Nicaragua und Venezuela sowie von der sinkenden Qualität des Konfliktmanagements in Brasilien und Mexiko unterscheiden. Gerade Uruguay unter der Mitte-Links-Regierung der Frente Amplio ist beispielhaft für eine besonnene, lösungsorientierte und die Zivilgesellschaft aktiv einbindende Politik und das einzige Land, das im BTI 2018 für sein Konfliktmanagement die Höchstzahl von 10 Punkten erhält.

Kaum weniger beeindruckend ist das ebenfalls kontinuierlich gute Konfliktmanagement in Benin, einem Land mit über 50 verschiedenen Völkern und Sprachen und einer für westafrikanische Verhältnisse üblichen latenten Spannung zwischen dem eher christlichen, dichter besiedelten und stärker industrialisierten Süden und dem eher islamischen und agrarisch geprägten Norden. Während unter dem vormaligen Präsidenten Yayi diese Spannungen aufgrund einer angeblichen Favorisierung des nördlichen Landesteils zunahmen, bemüht sich sein Nachfolger Patrice Talon, der die Wahlen an der Spitze einer multiethnischen Koalition gewann, wieder vermehrt um Ausgleich und die Stärkung der demokratischen Institutionen. Seine Aussage, bei der Besetzung von Regierungsposten nicht mehr auf ethnischen Proporz, sondern auf Fähigkeit zu setzen, wurde von einigen Beobachtern allerdings als latente Bevorzugung von Bewohnern des südlichen Landesteils ausgelegt.

Auch die Mongolei hält sich seit Jahren in der BTI-Spitzengruppe für gutes Konfliktmanagement. Dazu hat beigetragen, dass die Rolle der Zivilgesellschaft seit Jahren zugenommen hat und diese von der Regierung aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden wird. Allerdings wächst die soziale Ungleichheit vor dem Hintergrund eines ausgeprägten Stadt-Land-Gefälles und gibt populistischen Bewegungen einen Nährboden.

Unter den 21 Ländern, denen der BTI 2018 ein gutes Konfliktmanagement von 8 bis 10 Punkten attestiert, ragt Liberia mit den stärksten Verbesserungen in den letzten 12 Jahren heraus. Die erfolgreiche Vermittlung bei Identitätskonflikten zählt zu den wichtigsten Errungenschaften der Regierung, die auch die christlichen Kirchen davon abhalten konnte, ihre spaltende Kampagne zur offiziellen Anerkennung Liberias als „christlichen Staat“ auszusetzen. Mit Benin, Côte d’Ivoire, Guinea und Liberia weist Westafrika besonders viele Regierungen auf, die auf Dialog, Konsensbildung und Konfliktvermeidung setzen. Es gibt sie also, die guten Beispiele auf dem langen Weg zu mehr Friede auf Erden. Immerhin.