Afrikas Agenda 2063: Eine Langzeitvision und ihr weiter Weg

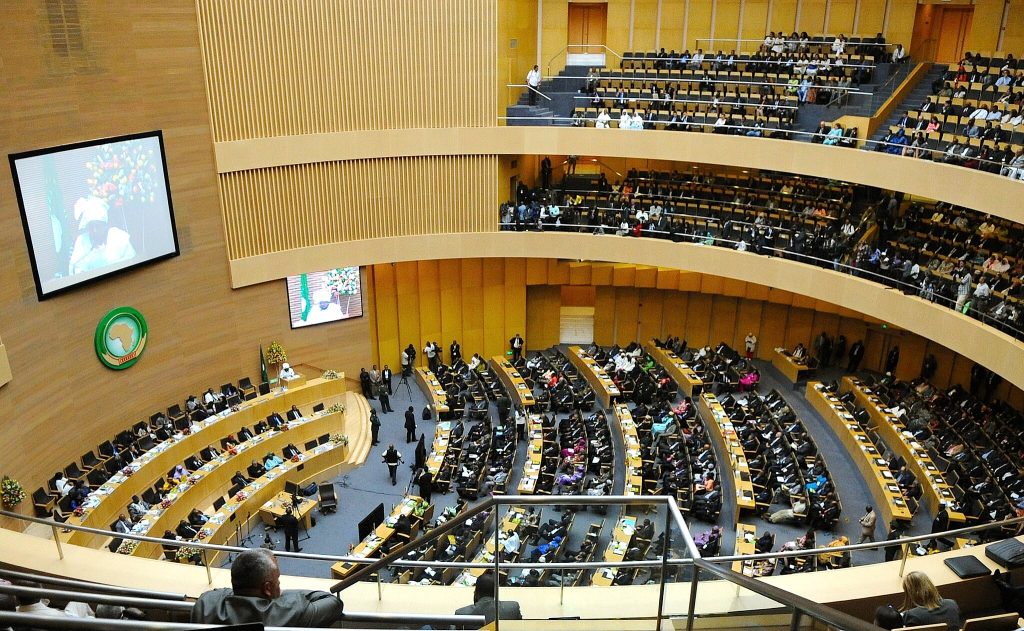

Mit ihrer Agenda 2063 verfolgt die Afrikanische Union (AU) auf ihrem kürzlich zurückliegenden Gipfel in Addis Abeba einen Plan, der die Vision eines vollständig integrierten, wohlhabenden und friedlichen Afrikas formuliert. Allerdings bestehen bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit auf dem Kontinent noch große Defizite – trotz einiger erfolgreicher Kooperationsbeispiele.

Den Schlüssel zu einem freien und florierenden Afrika benannte die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) bei der Gründung 1963 in ihrem Namen: Den Staats- und Regierungschefs war bewusst, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn der Kontinent geeint ist und die Regierungen gemeinsam die Prinzipien verantwortungsvoller Regierungsführung übernehmen.

Die Afrikanische Union (AU) wählte bei ihrer Agenda 2063 bewusst ein Zieljahr, das auf die Vision ihrer Vorgängerorganisation anspielt. Dieser Plan zur Transformation Afrikas umfasst fünf zehnjährige Umsetzungsphasen: Der erste Zehnjahresplan (2013–2023) konzentrierte sich hauptsächlich auf wirtschaftliches Wachstum, Integration, gute Regierungsführung und Frieden. Wichtige Initiativen waren unter anderem der Single African Air Transport Market (SAATM) sowie die „Silencing the Guns“-Initiative. Laut dem Kontinentalbericht zur Umsetzung der Agenda 2063 wurden Fortschritte erzielt, insbesondere beim Vorzeigeprojekt der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA), das von 54 Mitgliedsstaaten unterzeichnet wurde. Der zweite Zehnjahresplan (2024–2033) soll nun die Fortschritte beschleunigen. Doch die Tatsache, dass die AU ihr Ziel eines vereinten, integrierten Afrikas erst in mehreren Jahrzehnten verwirklicht sieht, zeigt, dass der Kontinent noch einen langen Weg vor sich hat.

Fragile Fortschritte

Es ist offensichtlich, dass der Kontinent in verschiedenen Bereichen große Fortschritte gemacht hat. Einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt befinden sich in Afrika. Innovationszentren im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) florieren, immer mehr Menschen erhalten Zugang zu Bildung, die Gesundheitsversorgung hat sich verbessert und die Infrastruktur wurde vielerorts ausgebaut. Ein Beispiel hierfür ist das entstehende Standard Gauge Railway-Netzwerk, das Kenia, Uganda, den Südsudan, die Demokratische Republik Kongo, Ruanda und Burundi verbinden soll.

Während es berechtigte Hoffnungen gibt, dass gute Regierungsführung im Verbund mit Demokratisierung und aktiven Gesellschaften weiter voranschreitet, stellt sich die Frage, wie nachhaltig diese Fortschritte sind. Ein Blick auf den Kontinent offenbart nämlich auch politische Instabilitäten, einen Rückgang der Freiheiten und Rückschläge für die Demokratie. Schlechte Regierungsführung ist noch immer weit verbreitet, Institutionen leiden unter Korruption, ethnischen Spaltungen und allgemeinem Missmanagement. Entsprechend schneiden laut dem BTI-Transformationsindex viele afrikanische Länder im Bereich Regierungsführung schwach ab.

Das Nebeneinander von Fortschritt und Stagnation zeigt sich besonders bei Ländern, die der Governance-Index als moderat einstuft, wie beispielsweise Kenia: Vielversprechende Entwicklungen unter Präsident William Ruto in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaftswachstum und Klimapolitik, die sich auch im BTI-Atlas widerspiegeln, stehen einer weit verbreiteten Korruption und einer hohen Staatsverschuldung gegenüber. Im Jahr 2024 wurde das Land zudem durch gewaltsame Jugendproteste erschüttert, die in der Erstürmung des Parlaments gipfelten.

Viele Menschen auf dem Kontinent sehnen sich weiterhin nach Regierungen, die Ressourcen besser verwalten, transparenter handeln und die Menschenrechte wahren. Kann also die regionale Integration als Instrument für eine bessere Regierungsführung in Afrika dienen – einem Kontinent mit 1,4 Milliarden Menschen in 54 Ländern?

Ansätze für erfolgreiche Integration

Die Agenda 2063 vertieft die Integration innerhalb der AU, indem sie die wirtschaftliche Zusammenarbeit (wie beim afrikanischen Luftverkehrsbinnenmarkt (SAATM)), die Förderung demokratischer Regierungsführung und die Lösung von Konflikten vorantreibt. Weitere Aspekte der Integration sind die Etablierung kontinentaler Institutionen sowie die Schaffung eines Raums, in dem sich Menschen frei über Grenzen hinweg bewegen können und dabei Wissen, Waren und Dienstleistungen transferieren.

Es gibt gute Beispiele für Integration auf dem Kontinent: Die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) hat Erfolge bei der Zusammenführung der Länder Kenia, Uganda, Tansania, Südsudan, Ruanda, Burundi, der DR Kongo und jüngst Somalia erzielt, indem Institutionen wie die Ostafrikanische Legislativversammlung, eine gemeinsame Zollunion und ein gemeinsamer Markt geschaffen wurden. Diese Länder finden zudem häufig eine gemeinsame Stimme bei internationalen Angelegenheiten.

Darüber hinaus ermöglicht die EAC den freien Verkehr von Menschen, Waren, Dienstleistungen und Kapital zwischen ihren Mitgliedern. Um Frieden und Sicherheit in der Region zu gewährleisten, hat die Gemeinschaft Mechanismen zur Konfliktlösung eingerichtet.

Partikularinteressen und machtlose Institutionen

Auf dem Papier hat die Afrikanische Union die klare Absichtserklärung abgegeben, die vorhandenen Ansätze zur erfolgreichen Integration auszuweiten, und ihr Spitzenpersonal spricht häufig von der Notwendigkeit, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich frei über Grenzen hinweg zu bewegen und somit den Einigungsprozess zu beschleunigen.

Doch in der Realität verläuft die Entwicklung langsam, wenn nicht gar stagnierend, da afrikanische Regierungen in Wahrheit nur begrenztes Interesse an weiterer Integration haben. Ein Grund dafür ist, dass viele Länder mit ihren eigenen innenpolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen beschäftigt sind, und das größere Ganze aus den Augen verlieren.

Die nationalen Regierungen haben weder wirksame Beschlüsse gefasst noch Gesetze harmonisiert, um Bewegungsfreiheit und Integration zu erleichtern. Gleichzeitig gibt es häufig Grenzstreitigkeiten, die die freie Bewegung von Menschen, Waren und Dienstleistungen zusätzlich erschweren. Vielerorts sind Kontrollpunkte und Straßensperren sowohl an nationalen Grenzen als auch innerhalb der Länder anzutreffen. Oft stören auch Kriege und politische Instabilität bestehende Vereinbarungen.

Obwohl die AU-Mitgliedstaaten häufig Protokolle, Vorschriften und Richtlinien verabschieden, setzen ihre Regierungen diese Entscheidungen nur zögerlich oder gar nicht um. Zudem gibt es in vielen Staaten protektionistische Bestrebungen, die darauf zielen, die nationale Unabhängigkeit zu verteidigen.

Ein Beispiel ist das AU-Protokoll zur Freizügigkeit, das 2018 von der Afrikanischen Union verabschiedet wurde. Es sollte Bürgern der Mitgliedstaaten ermöglichen, sich frei über Grenzen hinweg zu bewegen und den Arbeitsort frei zu wählen, wurde jedoch von vielen Ländern entweder nicht ratifiziert oder nicht umgesetzt. Eines dieser Länder ist Südafrika, wo die Regierung betont, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor die Freizügigkeit umgesetzt werden kann, darunter die Stärkung des integrierten Grenzmanagements. Andere Staaten befürchten, dass offene Grenzen eine größere Belastung für ihre Arbeitsmärkte und Sozialsysteme darstellen könnten.

Hinzu kommt die Unterfinanzierung der AU-Organe. Sie sind auf Beiträge der Mitgliedstaaten angewiesen, die oft verspätet oder gar nicht gezahlt werden, was die Institutionen in erhebliche finanzielle Nöte bringt. Zwar erhält die AU auch finanzielle Unterstützung von internationalen Geldgebern wie der EU, den Vereinten Nationen sowie nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen, doch angesichts der globalen Wirtschaftsprobleme ist auch diese Finanzierungsquelle unter Druck geraten. Um Integration erfolgreich zu gestalten und die Regierungsführung zu verbessern, muss die AU eine solide Finanzierung ihrer Institutionen sicherstellen. Immerhin hat die AU in den letzten Jahren versucht, die Eigenfinanzierung und damit ihre finanzielle Autonomie zu stärken – beispielsweise durch die Einführung einer Abgabe von 0,2 % auf Importe in den Mitgliedstaaten.

Substantielle Fortschritte sind nötig

Eine entscheidende Hürde für die Verwirklichung der Vision einer erfolgreichen Integration liegt zudem in der strukturellen Verfasstheit der AU. Obwohl sie Institutionen wie die AU-Kommission, das Panafrikanische Parlament und den Afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker umfasst, liegt die letztliche Autorität bei der Versammlung der Staats- und Regierungschefs. Und diese haben sich geweigert, Befugnisse an die Organe der AU zu delegieren. Infolgedessen verfügt das Panafrikanische Parlament über keine verbindlichen legislativen Befugnisse.

Um die Vision der AU von einem geeinten und wohlhabenden Afrika umzusetzen, müssen die Mitgliedstaaten dazu bewegt werden, ihre Eigeninteressen zu überwinden und auf wirksame Abkommen sowie eine übergreifende Harmonisierung der Gesetzgebung hinzuwirken, um die Freizügigkeit von Menschen, Waren und Dienstleistungen zu erleichtern. Darüber hinaus muss die Afrikanische Union entschlossener daran arbeiten, Kriege und Konflikte zwischen ihren Mitgliedern zu beenden. In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, wenn die AU über größere Kapazitäten zur Friedenssicherung verfügen würde – beispielsweise in Form von Friedenstruppen nach dem Vorbild der UN-Blauhelme. Ohne die Überwindung von Eigeninteressen und die Etablierung effektiverer Strukturen wird die in der Agenda 2063 formulierte Vision der afrikanischen Integration ein fernes Zukunftsziel bleiben.

Veröffentlichung bei Fair Observer.